题述

近年来,在“一带一路”倡议引领下,我国央国企及民营企业积极投身海外投资活动,投资规模持续攀升。然而,长风破浪、披荆斩棘的出海投资并非总能一帆风顺,异国他乡的投后运营路修远兮,直面政治、经济、外交、法律、行业、管控、运营、债务、纠纷等各类复杂风险与挑战。出海企业需从中国投资者、国内集团总部角度,国内国际一盘棋,知己知彼,运筹帷幄,决胜千里。

本系列跨境重组文章就境外困境企业内外部重组及债务重组处置路径、相关国家地区债务重组制度、出海困境纾解案例等进行介绍及分析,以期为中国企业在国际化发展、境外投资和运营提供参考,或未雨绸缪、积极防御,或当机决断、进退有据,从容应对东西南北风。

继海外投资困境及重组处置概览(上)及(下)对中国企业近来在出海涉困成因及重组处置模式进行概要分析后,本文就央企和地方国企“走出去”面临困境时止损决策和监管合规要点进行介绍。

01 境外投资决策挽损及监管责任

正如我们在海外投资困境及重组处置概览(上)中所提到的,截至2023年底,在对外非金融类直接投资存量的26,315.8亿美元中,国有企业的比例为52.2%,在境外投资中占半壁江山。然而不容忽视的是,部分投资项目因诸多原因面临或已深陷经营困境。此时,及时作出精准有效决策,对挽损止损及防范经营投资责任追究意义重大。

1. 监管体系

我国历来高度重视境外国有资产管理,核心文件包括《中央企业境外国有产权管理暂行办法》(以下简称“27号文”)以及《国资委关于进一步加强中央企业境外国有产权管理有关事项的通知》(以下简称“70号文”)等,围绕产权登记、资产评估、资产转让和处置等重点环节实施严格把控,并提出地方国资委可以参照制定相应的产权管理制度。

2. 决策挽损

国资监管要求国有企业在出现以下情形时,需要及时决策并采取应对措施,以实现挽损止损:

风险事件:

境外企业连续三年累计亏损金额较大或当年发生严重亏损等重大风险事件

过度负债导致境外企业出现债务危机

无效投资:

5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效投资,以及与企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资

无存续必要的特殊目的公司

集团管控:

因投资协议及公司章程等法律文件中存在有损国有权益的条款、投资并购后未及时开展整合或者投资参股后未行使相应股东权利等原因,致使对境外子企业管理失控

境外子企业发生重大违法问题

固定资产投资:

外部环境和项目本身情况发生重大变化

项目管理混乱,致使建设严重拖期、成本明显高于同类项目

3. 监管责任

央企和地方国企有关责任人员违反规定,未及时决策导致国有资产损失的,视问题性质及资产损失程度存在被追究违规经营投资责任的风险,例如:

组织处理:包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、降职、改任非领导职务、责令辞职、免职等

经济处罚:扣减和追索绩效年薪或任期激励收入,终止或收回中长期激励收益,取消参加中长期激励资格;造成损失,需要承担赔偿责任

纪律处分:由相应的纪检监察机关依法依规查处

刑事责任:严重不负责任或者滥用职权造成公司破产或者严重损失,致使国家利益遭受损失,以国有公司、企业人员失职、滥用职权罪论处

职业禁入限制:五年直至终身不得担任国有企业董事、监事、高级管理人员

02 境外投资优化重组实施合规要点

中央企业实施优化重组应依27号文及70号文有关规定执行;地方国有企业可按照属地国资监管部门出台的相关规定执行。下文如无特别介绍,则各地国资监管规定与27号文及70号文内容基本保持一致。

1. 对外转让处置

(1)对外转让股权

a. 决策程序

境外国有产权转让等涉及国有产权变动的事项,由中央企业决定或者批准,并按国家有关法律和法规办理相关手续:

中央企业需要按照法律法规,公司章程规定的股东会、董事会职权规定的对外投资管理制度要求,由决策机构依照法定程序作出对外转让股权的内部决议

对外转让境外国有产权,可能属于重大决策、重大项目安排等“三重一大”的事项范围,应按照相关规定及集团内部要求,由党委、董事会作出集体决策,履行“三重一大”决策程序

例外情形包括:

中央企业重要子企业由国有独资转为绝对控股、绝对控股转为相对控股或者失去控股地位的,应当报国资委审核同意

中央企业及其子企业所持有的境外注册并上市公司(重要子企业)的股份变动需报国资委审核同意或者备案

地方国资监管部门出台的管理规定基本上述规定保持一致,或进一步具化相关金额标准及审批流程。

b. 评估/估值

由于境外国有产权处于不同国家或地区,其市场价值确定具有高度复杂性。通过专业评估或估值,可以得出相对准确、客观的资产价值结论。具体要求如下:

境外国有产权仅在境外发生相关经济行为时,交易标的物可由境外专业机构进行估值,估值方法可适用《中央企业估值报告审核指引》规定。

c. 转让对价

与境内国有产权转让对价规定基本相似,境外国有产权转让对价要求如下:

交易对价必须以经备案的评估或估值结果为基础

对价格偏离评估结果的情况设定明确的限制和处理程序。当交易价格低于评估结果90%时,必须经过经济行为批准单位进行充分论证其合理性并书面同意后才能继续交易

转让价款原则上要求一次付清转让价款

d. 交易方式

由于境外商业环境和法律环境与国内存在显著差异,且潜在受让方包括境外投资者,出于降低交易成本和难度的考虑,境外国有产权交易时需要采取更加灵活和适应性强的交易方式,境外子公司股权转让并非强制要求进场交易,仅要求“多方比选意向受让方”,除少数地方国资监管存在特殊要求外(如北京市、浙江省要求优先进场交易),基本不强制要求进场交易。

考虑到在国内交易所挂牌出售境外国有产权难以将信息有效传达给潜在境外投资者,进场交易规则和流程较为复杂,增加交易难度,可能最终影响出售成效。为更加有效促进交易实现,可以聘请专业中介参与论证交易方案,根据项目实际情况适用“境内外同步挂牌交易”,或者采取一对一谈判出售和竞争性出售等方案:

境内外同步挂牌交易:由境内交易所与境外合作机构在境内外同步披露项目信息,境外合作机构负责在境外履行项目推广、交易报名、合同签约、资金结算、过户交割等系列交易服务,以此发动国内外两个市场,降低交易成本并提升交易效率

一对一谈判出售:区别于公开进场交易,由买卖双方直接进行一对一沟通协商,围绕资产价格、交易条款、支付方式、交付时间、风险承担等关键交易要素展开谈判,在充分考虑彼此需求、利益和风险承受能力的基础上达成交易

竞争性出售:引入竞争机制,由卖方通过发布公告、邀请等方式,吸引众多潜在买家表达购买意向,并对各买方的方案和报价进行综合评估,经过多轮筛选和谈判,选择出价最高、条件最优或最符合自身需求的买方达成交易

(2)转让业务及资产

27号文、70号文以及各地监管规则并未明确规定国有企业对外转让业务资产的相关监管要求,一般理解可以参照对外转让股权的监管思路:

明确决策主体,依层级审批

按规定聘请专业机构评估估值,以备案结果为对价基础,综合定价并严控价格偏离

遵循价款支付原则,视情况选择一次性或担保下的分期支付

参考多渠道交易方式,结合实际灵活选择,确保国有资产安全与增值

2. 企业内部重组

随着国家“一带一路”倡议和“双循环”发展战略提出,国资优化布局也从国内逐步延展到国际领域。2017年,国务院国资委首次提出要积极地探索境外资产整合,提高国有资本的运营效率。通过企业内部重组能够实现资源优化配置,提高企业核心竞争力。企业内部重组可以通过无偿划转、吸收合并等方式实现优化股权结构以及业务板块的目标。

(1)履行审批程序

根据27号文及相关监管规定,在中央企业内部实施资产重组时,若该重组不涉及国有控股地位变动,仅需中央企业履行内部决策程序,给予企业在合理范围内自主调整资产结构的灵活性,有助于企业依据自身战略规划和实际运营状况,高效地进行资产整合。

(2)重组对价

27号文规定,中央企业在本企业内部实施资产重组,转让方为中央企业及其直接或者间接全资拥有的境外企业,受让方为中央企业及其直接或者间接全资拥有的境内外企业的,转让价格可以以评估或者审计确认的净资产值为底价确定。

值得注意的是,为提高内部资源整合的便捷性,快速整合产业或优化业务结构,70号文进一步作出规定:

明确境外国有产权在中央企业内部进行流转时,可以比照境内国有产权无偿划转管理相关规定,按照所在地法律法规,采用零对价、1元(或1单位相关货币)转让方式进行

在企业资产整合与结构优化进程中,如推进境外企业与其全资子企业、全资子企业之间的合并事宜时,若经严谨论证确认不会造成国有资产流失,可不进行评估(估值)

3. 自主清算

由于各个国家和地区在公司解散条件、解散程序等方面的法律规定存在显著差异,因此,在决定解散境外企业前,必须深入细致地研究投资地相关法律细则,依法有序推进清算工作,确保解散过程合法合规。其中,需着重注意以下要点:

(1)履行决策程序

在启动清算前,需经境外企业管理层审慎研讨,依据企业实际运营状况、资产负债明细等,判断清算时机是否成熟,并依照投资地法律规定,履行内部决策程序,择机启动清算程序。同时,依据集团内部规章制度规定要求,按照法定程序报请出资企业审批。

(2)资产清查处置

解散注销境外企业,需要对企业资产进行彻底清查。根据集团战略和实际情况,合理处置资产:

对于一些特殊资产,需要注意投资地法规对产权变更和处置条件的限制要求

应当聘请专业机构对标的物进行评估或者估值,评估项目或者估值情况应当由中央企业备案,且交易对价需以经备案结果为基准

注销已无存续必要的特殊目的公司,或是清理已无实际经营活动、人员的休眠境外企业时,若经严谨论证确认不会造成国有资产流失,可依据相关法律法规以及公司章程的规定,履行必要的决策程序后,不进行评估(估值)

03 ODI手续

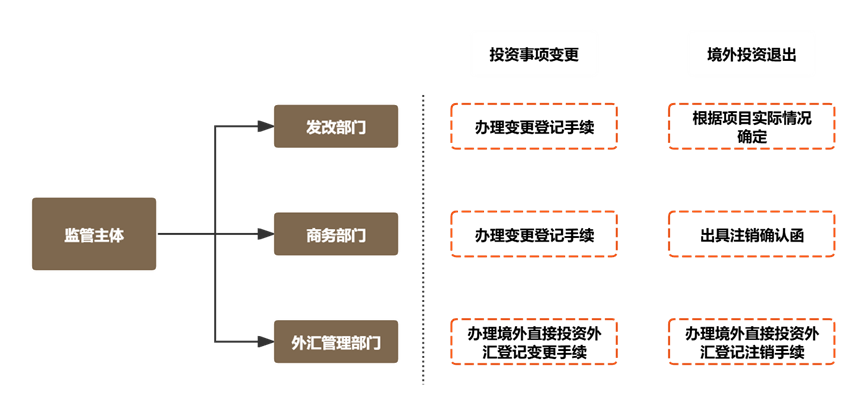

境外国有产权亦需要遵循境外直接投资监管手续。ODI监管主要涉及国家发改部门、商务部门以及外汇管理部门等,分别对投资项目核准/备案、跨境外汇登记与使用实施全面监管。

图1:优化重组所涉ODI手续办理示意图

境外优化重组所涉ODI的具体流程手续在此不再赘述。我们在此简要列示一些值得注意的实务操作:

发改部门:

实践中并非所有的投资退出都无需履行发改部门的相关手续。例如,有的项目涉及通过债转股解决无法偿还境内股东贷款问题的项目,由于债转股属于投资事项,需要发改部门的审批或备案程序

在向发改部门提交备案申请时,监管规则通常要求备案主体提供股权架构图及相关主体的信用信息(如是否被列入失信被执行人名单)。若备案主体或其实际控制人存在信用瑕疵,部分地区的发改部门可能会要求消除相关瑕疵(如变更实际控制人)后方可完成备案。尽管现行公开监管规定并未对此作出明确限制,且实践中也存在实际控制人被列入失信被执行人名单仍成功完成备案的案例,但由于各地区在落实审慎监管要求时可能存在执行尺度差异,因此建议企业在实际操作中提前与当地发改部门充分沟通,评估潜在风险并制定相应应对方案

商务部门:境外企业股权已全部转让的,如受让方仍有中方主体,需向商务部门提交投资主体变更申请,把登记在原投资主体名下的投资证书变更为新的中方投资主体。如受让方全部为外方股东,则可以直接办理注销手续

外汇管理:当境内股东拟退出境外投资时,若境外子公司存在尚未清偿的股东贷款,通常会面临较为严格的外汇监管要求。外汇管理部门通常会要求境外子公司必须先行全额偿还股东贷款,且该等贷款不得以豁免或债务对冲方式处理。然而,在境外子公司无力偿还贷款且股东又不希望解散境外子公司的情况下(例如,境外子公司为合资企业,且合资方不同意注销或解散),可考虑通过债转股等方式解决。但是,债转股视为新增投资,如果境外公司财务状况不佳,有可能主管机关会限制债转股的审批或备案手续

结语

国有企业境外投资的困境应对和优化重组是一项复杂的系统工程,涉及多方面的政策法规和实际操作。国有企业在实施优化重组过程中,要充分了解国内外监管政策,结合自身实际情况,选择合适的减损和重组策略和方式。

(来源:金杜研究院)