随着国家安全成为国际社会关注的焦点,陆续出台的《反间谍法》《国家安全机关行政执法程序规定》对外资企业投资运营影响深远。本系列文章拟从国家安全法律体系、立法背景、责任体系的构建以及核心法律条文的解析等多个方面进行解读,并辅以典型案例以供参考。

引言

近年来,我国正在加速国家安全法律体系建设。2023年,《中华人民共和国反间谍法》(以下简称“《反间谍法》”)全面修订并实施,为我国全方位加强国家安全治理提供了更加明确的实体性规范。2024年4月26日,国家安全部公布了《国家安全机关行政执法程序规定》(以下简称“《规定》”),作为《反间谍法》的配套法规之一,《规定》从程序层面进一步为国家安全机关的执法活动提供了操作指南。立法层面,《反间谍法》与《规定》共同构建了“实体+程序”的二元责任体系,强化了国家安全风险的全链条管控。

本系列文章(三)和(四)将通过解析《规定》的核心程序,结合典型案例及合规策略,为企业提供国家安全方面的合规指引。

一、立法背景与核心目标

随着全球地缘政治格局深度演变和数字技术革命加速迭代,当前国家安全治理正面临多方位挑战。科技窃密、数据跨境流动、关键产业链安全等新型国家安全风险交替涌现,形态上呈现出多元化的复杂特征。传统执法程序在应对上述新型风险时暴露出覆盖范围有限、技术适配性不足等缺陷。此外,传统执法还存在权限模糊、流程不透明等问题,对执法效果及效率亦造成一定影响。

《规定》旨在实现国家安全保障与市场主体权益保护的再平衡:一方面,《规定》通过如紧急征用、技术侦查等机制赋予国家安全机关高效执法权。另一方面,其又通过如“非法证据排除”、“听证程序”等规则设计,尽量保障程序正义。可以说,《规定》 通过“权力赋权+程序控权”的双向规则设计,目的在于帮助实现更加高效、透明和公正的国家安全执法体系。

二、行政执法程序的核心框架

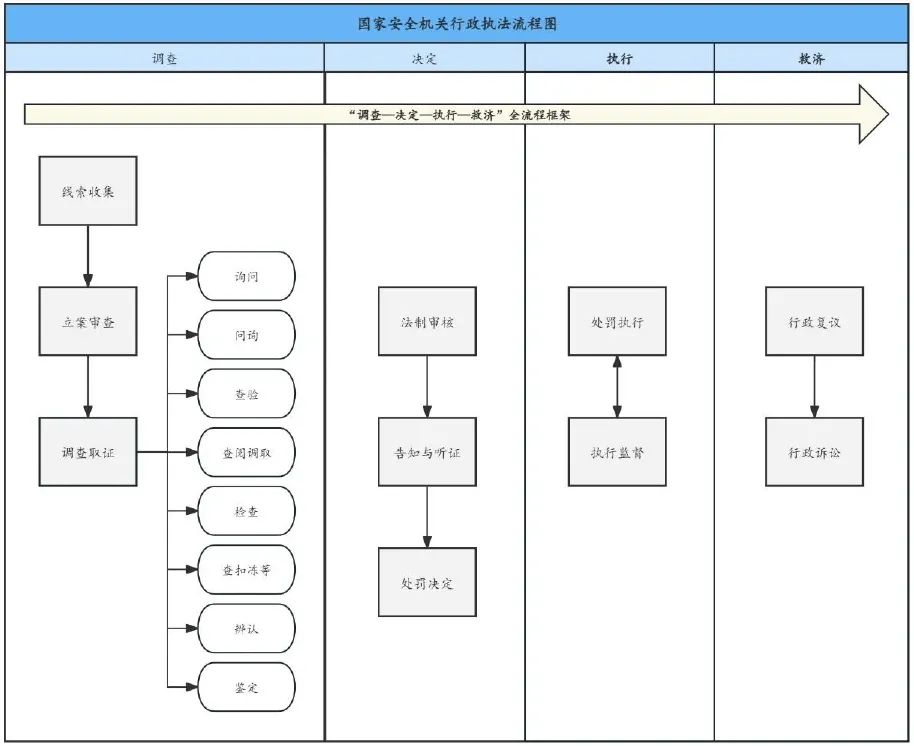

《规定》共七章一百四十条,系统性地规定了调查取证、听证程序、处罚决定、执行程序、复议诉讼等内容,同《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称“《行政处罚法》”)、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国行政复议法》(以下简称“《行政复议法》”)及《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称“《行政诉讼法》”)的相关规定一齐构建起国家安全机关行政执法“调查—决定—执行—救济”的全流程框架。

图1:国家安全机关行政执法流程图

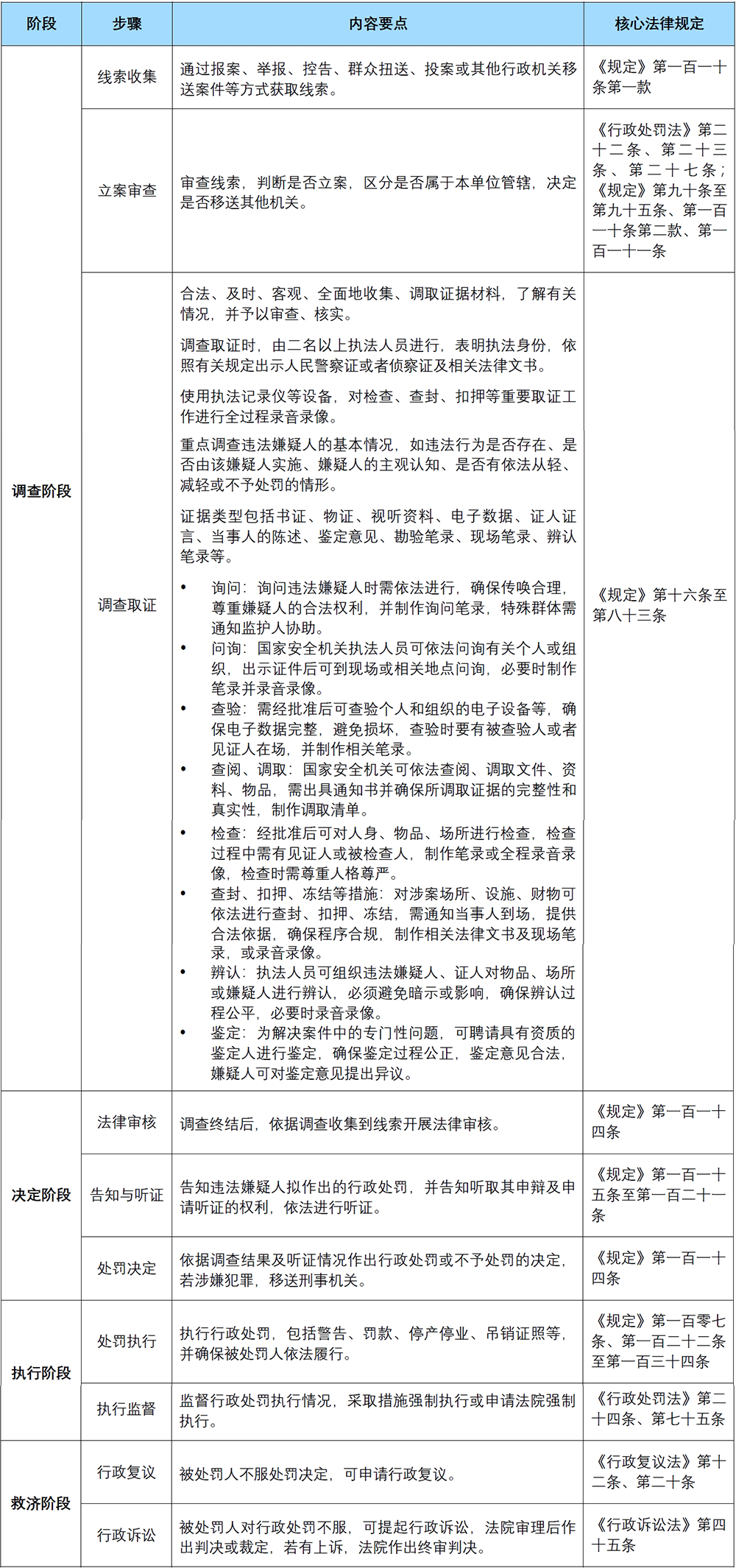

企业可重点关注执法过程中的以下环节:

表2:国家安全机关行政执法流程内容要点

三、具体程序解析与合规要点

梳理国家安全机关行政执法程序的主要环节,企业可进一步对调查取证、处罚决定、救济机制三个环节及其各自的合规要点予以重点关注,具体而言:

(一)调查程序:启动条件与应对策略

《规定》第一百一十条规定:“国家安全机关对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案,其他行政机关、司法机关移送的案件,以及国家安全机关及其执法人员在维护国家安全工作中发现的违法行为,应当进行受案调查。”

据此,调查程序可通过报案、控告、举报、扭送、投案、其他机关移送等形式开启。实践中,经企业内部员工或合作伙伴通过相关渠道举报后由国家安全机关开启调查的情形较为常见。其他启动调查的典型场景还包括,其他行政机关或司法机关在履职中发现涉及国家安全风险的线索后移国家安全机关,或国家安全机关在进行突击检查的过程中直接发现违法风险。

在面对国家安全行政执法时,相关法律法规同时赋予了被调查企业采取应对措施的合法权利。其中,《规定》、《国家安全机关办理刑事案件程序规定》、《中华人民共和国数据安全法》(以下简称“《数据安全法》”)及《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称“《反不正当竞争法》”)的以下条款为企业应对调查提供了具体依据:

《规定》相关规定如下:

第十七条 国家安全机关开展调查取证,应当由二名以上执法人员进行。执法人员应当表明执法身份,依照有关规定出示人民警察证或者侦察证及相关法律文书。

第二十八条 违法嫌疑人在接受国家安全机关执法人员询问时,应当如实回答,对无关的问题有拒绝回答的权利。

第三十条 询问违法嫌疑人时,应当听取违法嫌疑人的陈述和申辩,不得因违法嫌疑人陈述、申辩而给予更重的处罚。

询问情况应当制作询问笔录。

对询问过程进行录音、录像的,应当保持录音、录像资料的完整性。

违法嫌疑人请求自行提供书面材料的,应当准许。必要时,执法人员也可以要求违法嫌疑人自行书写。违法嫌疑人应当在其提供的书面材料的结尾处签名或者捺指印。对打印的书面材料,违法嫌疑人应当逐页签名或者捺指印。

第四十六条 国家安全机关工作人员依法查阅、调取有关文件、数据、资料、物品的,应当经设区的市级以上国家安全机关负责人批准,制作查阅调取通知书。持有人或者保管人应当在通知书上签名或者盖章。

第五十一条 调取电子数据作为证据材料的,参照《国家安全机关办理刑事案件程序规定》的有关规定执行,并严格遵守国家有关规定。

《国家安全机关办理刑事案件程序规定》相关规定如下:

第八十八条 国家安全机关向有关单位和个人调取电子数据,应当经国家安全机关负责人批准,开具调取证据通知书,注明需要调取电子数据的相关信息,通知电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门执行。被调取单位、个人应当在通知书回执上签名或者盖章,并附完整性校验值等保护电子数据完整性方法的说明。必要时,国家安全机关应当对采用录音或者录像等方式固定证据内容及取证过程提出要求,电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门应当予以配合。

《数据安全法》相关规定如下:

第三十八条 国家机关为履行法定职责的需要收集、使用数据,应当在其履行法定职责的范围内依照法律、行政法规规定的条件和程序进行;对在履行职责中知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等数据应当依法予以保密,不得泄露或者非法向他人提供。

《反不正当竞争法》相关规定如下:

第三十条 监督检查部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露调查过程中知悉的商业秘密的,依法给予处分。

基于上述法律法规,在面对国家安全机关调查时,企业可要求进行现场检查的执法人员需出示证件及书面通知,并要求记录检查范围,避免超权限搜查。

涉及调取数据时,企业可要求执法人员明确数据范围与用途,若数据涉及商业秘密,还可依据《数据安全法》、《反不正当竞争法》相关规定,申请保密处理。

在企业人员被传唤询问时,根据《规定》第二十八条,被询问人对无关的问题有拒绝回答的权利,即被询问人仅需回答与调查事项相关的问题;如果执法人员在询问过程中提出了超出被调查事项范围的问题 被询问人可向执法人员表明“该问题与本案无关”并拒绝回答。此外,虽然《规定》未对一般被询问人的陪同人员作出规定[1],但企业人员可尝试向执法人员要求企业法务或者律师陪同询问,通过专业人员陪同员工接受调查,既帮助其冷静应对执法,又避免个人陈述被曲解为企业意志。

(二)行政处罚程序:权利保障与风险规避

国家安全机关的行政处罚程序是企业权益保障与风险规避的关键环节。根据《规定》,国家安全机关予以行政处罚的类型包括警告、罚款、责令停产停业、吊销有关证照等。其中,警告多适用于不配合国家安全机关执法的若干种情形。[2]罚款的适用情形广泛,被处罚人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内依法缴纳罚款,若被处罚人未提出暂缓缴纳或分期缴纳的申请却逾期缴纳的,国家安全机关有权每日按罚款数额的百分之三加处罚款。[3]此外,国家安全机关还可依法向有关主管部门提出责令企业停止从事相关业务、提供相关服务、责令停产停业、吊销有关证照或者撤销登记等行政处理建议,并出具行政处理建议书。有关部门按照时限和要求,将作出处理的情况书面反馈国家安全机关。[4]对于企业而言,充分行使法定权利是降低处罚风险的核心。《行政处罚法》第四十四条规定:“行政机关在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。”《规定》第一百一十五条至第一百二十一条是关于在国家安全机关作出行政处罚决定前的听证程序的规定,明确了对于某些特定类型的处罚,当事人可在收到行政处罚告知书后五日以内提出申请听证。若申请听证,建议企业提交书面异议及相关证据材料,确保相关听证意见及相关事实、理由、证据成立并得到国家安全机关的采纳。

此外,在听证过程中,企业可援引《规定》第二十条关于“非法证据排除”的规定,对国家安全机关调查取证获得的证据的合法性提出合理质疑,对违反法定程序收集的证据或以违反法律强制性规定手段获取且侵害他人合法权益的证据予以排除。对于争议较小的案件,企业还可考虑主动提出整改方案,通过《整改承诺书》换取减轻处罚,实现在国家安全机关执法框架下权益保障与合法合规的平衡。

(三)申诉与救济机制

对于国家安全机关已经做出的行政处罚决定,企业可通过行政复议及行政诉讼的途径进行申诉并寻求救济。

《行政复议法》第十二条第二款规定:“对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的,向上一级主管部门申请行政复议。”第二十条第一款规定:“公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道或者应当知道该行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。”

《行政诉讼法》第四十五条规定:“公民、法人或者其他组织不服复议决定的,可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的,申请人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。”

据此,企业可在收到处罚决定书之日起六十日内向上一级国家安全机关申请复议;若对复议结果仍不服的,可在十五日内在人民法院提起行政诉讼。

需特别注意的是,根据《行政诉讼法》第五十六条[5],原则上,诉讼期间不停止行政行为的执行。《规定》第一百零六条明确规定:“被处罚人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚决定不停止执行,但法律另有规定的除外。”

实务中,建议企业依据《行政诉讼法》第五十六条规定的例外情形,向法院申请“暂停执行”,以避免停业整顿、账户冻结等处罚直接冲击正常经营。

[注]

[1] 参见《规定》第三十一条、第三十二条。

[2] 参见《规定》第一百零七条第一款。

[3] 参见《规定》第一百三十一条、第一百三十二条。

[4] 参见《规定》第一百零五条。

[5] 《行政诉讼法》第五十六条:“诉讼期间,不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的,裁定停止执行:(一)被告认为需要停止执行的;(二)原告或者利害关系人申请停止执行,人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失,并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的;(三)人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的;(四)法律、法规规定停止执行的。当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的,可以申请复议一次。”

(来源:中伦视界,作者:谢晨曦、戴佳宁)

特别声明:以上所刊登的文章仅代表作者本人观点,不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。